退休矿工追讨千万股权案漫长的20年:胜诉后再遇执行立案难

历经最高法4次裁定、最高检介入监督,一场历时近20年的千万股权追讨案,由提起诉讼的85名退休矿工获得胜诉:他们被判决认定系内蒙古蒙南煤炭有限公司(以下简称“蒙南公司”)的原始股东,并享有分红。然而,就在这场胜诉官司的“最后一公里”,退休矿工们再次面临一个难题——申请执行未获立案。

澎湃新闻此前多次报道这起蒙南公司退休矿工追讨公司股权案。88名矿工在退休前,曾是国企改制后的蒙南公司的股东,退休后,他们失去了股东身份,遂提起诉讼。终审败诉之后,其两度申请最高法再审,获得了确认股权身份及相应股权的胜诉判决。经蒙南公司申请,最高法第三次裁定再审,又经过一轮撤销、发回之后,山西高院二审判决:董福后等85人(注:3人因个人原因退出集体诉讼)享有蒙南公司的原始股东身份,享有股权819800元,占股18.8%,并享有原始股本金73倍的分红及相应利息。2025年3月,最高法裁定驳回蒙南公司等的再审申请。延宕近20年的股权案不仅认定董福后等85人的股东身份,还明确了他们各自的占股比例和分红金额。

在蒙南公司迟迟未履行生效判决后,今年4月26日,79名退休矿工(注:6人退出集体诉讼)向大同中院提出强制执行申请,不料6月20日,大同中院以“请求事项与判项内容严重不符”为由,驳回其申请。

79人重新递交了执行申请,但迟至今日,大同中院仍未予以立案。沟通中,大同中院立案庭副庭长史保国表示,“这个案子历时20年,到了‘最后一公里’,我们的程序一定要做好。”

79名退休矿工的代理律师刘家辉介绍,申请人与法院的分歧在于执行方式。法院判决股权及分红分配到了每个矿工名下,但近20年来,该案作为集体诉讼,维权代表和骨干垫资数百万元打官司,律师费也一直未支付,而相关司法解释允许权利承受人直接申请执行。

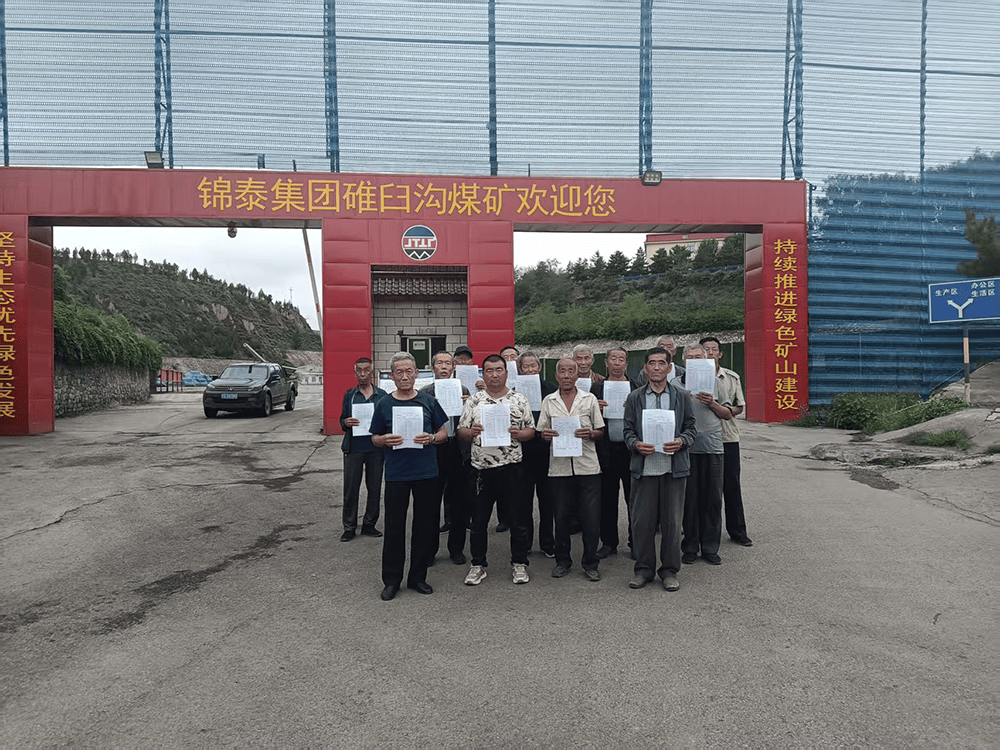

2022年8月,大同中院一审胜诉后,部分退休矿工持法院判决的股份在蒙南公司旗下煤矿合影。 本文图片均为 受访者 供图

20年坎坷维权路:最高法4次裁定、最高检介入监督

据裁判文书,蒙南公司前身是内蒙古准旗房塔沟硫磺厂,该厂建立于1958年,是地方国有小型矿山企业。1998年5月,该厂由国企改制为民企。1999年5月,蒙南公司向工商部门提出成立公司申请,包括董福后在内88人,成为蒙南公司的合法股东,股金共851200元,占股33.25%。2003年,转制后5年内,董福后等88人陆续退休。

展开全文

退休时,88人作为乙方,时任蒙南公司负责人陈玉文作为甲方,签订了一份《协议书》。其中约定:“乙方已批准退休,同意将量化资产由甲方一次性交社保局,乙方与公司关系解除。股金卖给甲方,乙方到社保局领取退休费。”

2002年开始,煤炭行业迎来了史无前例的“黄金十年”。蒙南公司也一改发不出工资的局面,翻身成为享尽风光的企业。工商登记显示,1999年12月11日蒙南注册资本金由256万元原始股,自然增值到1006万元,2007年6月12日注册资本金由1006万元加上法定公积金转增的7716万元,增加到8722万元。

2005年,也就是88名职工股东全部退休后的第二年,蒙南公司开始按原股本金1:1的比例分红。88人听闻后,到公司要分红,却被告知,他们早在退休时已经签《协议书》退股。

退休矿工们不服。“我们当时只是退休,怎么变成退股?我们祖孙三代奉献房塔沟40年,分点股份作为家产,现在就这么白白被人拿走?”退休矿工张建英的丈夫刘福斌说。

退休矿工们找厂里讨要股权,反遭“牢狱之灾”。2006年9月、11月,刘福斌、贾秀师等多人被警方以聚众扰乱社会秩序拘留,随后刘、贾二人被批捕,至2007年3月二人才被取保候审。

88名退休矿工决定抱团起诉维权。只是他们没想到,这条路也异常艰难,一走就是20年。

2007年9月,88人向内蒙古鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼,要求确认其在蒙南公司的股权。鄂尔多斯市中院于2008年4月25日,以本案不属于人民法院受理范围作出民事裁定,驳回88人的起诉。88人不服上诉至内蒙古高院。2个月后,内蒙古高院继续裁定。驳回88人上诉,维持原裁定。

走投无路之际,2009年6月,88人中的几名维权代表到北京找到了刘家辉律师。“我们没有钱,官司打赢了才付律师费。刘律师一开始不愿意接,我们给她跪下磕头了。”刘福斌说。

刘家辉介入后,向最高法申请再审,并获得最高法指令内蒙古高院再审。但一轮程序走下来,内蒙古法院仍然驳回88人的起诉、上诉。

通过又一次向最高法申请再审,2012年,案件被指令到山西省大同中院审理,并最终在2017年4月,由山西高院判决确定88人享有蒙南公司原始股东身份,共享有原始股权851200元及其收益权。随着民事胜诉,刘福斌、贾秀师的刑案也被扭转。2018年1月26日,公诉机关对二人以证据不足为由,撤回公诉。

88人还没来得及申请执行股权,2017年,剧情再次发生变化——经蒙南公司申请,最高法第三次裁定再审,案件又回到一审。最高法称,山西高院判决虽确定88人享有蒙南公司的股东身份,但88人享有851200元原始股本金对应的股权比例以及88人每人具体多少股份并不明确。“上述判项内容属于当事人实体权利义务争议范畴,涉及对案件重要事实的判断,宜通过诉讼程序进行审理认定。因此,本案应进入再审并由原审法院对判项内容不明确的相关事实予以认定。”

2018年9月,88人向最高人民检察院申请检察监督。2018年10月8日,88人收到了最高检的民事监督案件受理通知书,对88人的申请,决定予以受理。2019年2月1日,代理律师及88名当事人再次收到最高检的通知——高检民违监〔2018〕1号,“关于董福后等88人与内蒙古蒙南煤炭有限公司、张保生等64人股权确认纠纷申请监督一案,本院已受理。现决定由第六检察厅第四办案组负责办理本案。”

经过又一轮长达近7年的程序运转,最终大同中院作出重审一审判决后,山西高院于2024年11月22日下发(2021)晋民终877号终审判决:董福后等85人(注:3人因个人原因退出集体诉讼)享有蒙南公司的原始股东身份,股权比例为18.80%;蒙南公司支付85人分红款从2004年起截至2011年共计5984万余元及相应利息。山西高院的终审判决还计算出了85人各自的股权占比和分红金额。

之后,最高法驳回各方再审申请,维持了山西高院判决。至此,这起历时近20年的股东维权之路,终于画上句号。

2023年6月,部分退休矿工在山西高院开完庭后合影。

集体诉讼背后:退休矿工一边维权,一边有人离世

在山西高院的终审判决中,对于退休矿工们苦苦争取的股权身份,法院的支持理由是:

董福后等85人正常缴纳养老保险金即可获得退休待遇,退还量化资产与获得退休待遇并不构成对价,而董福后等人已经足额缴纳了养老保险金,可以正常获得退休待遇。蒙南公司在企业改制时将职工本应享受的退休待遇与放弃股权相挂钩,并签订协议,违反了1995年开始实施的劳动法第七十三条规定,该协议为无效的协议。无效的协议自始没有法律约束力,故董福后等85人原始股东身份应予以恢复。

法院还认定,蒙南公司通过签订协议书将董福后等85人的股权予以集中,进而通过董事会决议分配给陈玉文、田存柱等公司高管,侵占了属于他人的财产,构成侵权,故蒙南公司应当返还股权并赔偿损失。

看起来简单的道理,85名退休矿工却兜兜转转花了近20年的时间。

在这20年间,几乎每次法院下达的文书都要更新一遍当事人参加诉讼情况,因为85名退休矿工年事已高,在维权过程中不断有人离世。截至2024年底,先后共计有16名当事人去世,由其妻子或儿子作为继承人参加诉讼。而5名诉讼代表,也因过世出现人员变化。

目前,集体诉讼的79人中,60周岁的仅一人,且是当事人杨二罗的儿子,65-70岁的4人,其余全部是70岁以上至80多岁的老人。

85名当事人居住地分散、偏僻,在漫长的诉讼过程中,公证相关法律文书、推选诉讼代表、签署举报投诉材料等事项,需要人人签字,“非得租车下去转,能集中到一起的,尚能节省点功夫,有的当事人久病卧床或住医院的,就需要一户一人单独去找寻办理,这种情况现在就12户人,每签一次字,跑得快一点也需要3天才能办完。这还是顺利的时候,特殊情况下就得跑4~5天才能搞定。”诉讼代表张建英的丈夫刘福斌介绍说。

而比人员变化更大的,是人心的变化。刘福斌介绍,20年维权活动之所以能坚持下来,诉讼代表和维权骨干以及律师,起了至关重要的作用。

“20年来,维权各种费用,包括诉讼费、公证费、取证费、文件费、来回差旅费等等,总共花费有近600万元,其中,直接交纳给法院诉讼费用就多达162万余元,除了大家凑钱,诉讼代表和骨干20来人就拿出了400万元。”刘福斌说,“一开始大部分人都是观望态度,不愿意出钱,当然大家本来都没什么钱。这些年,全靠诉讼代表和骨干硬撑着,每一次都由他们垫付费用。比如每次诉讼立刻就要缴纳诉讼费用数十万元,而我们85人仅能筹到十五万或二十万,剩下的缺口只能由诉讼代表和骨干垫付。代表们自己也没钱,只好向朋友借款,甚至借高利贷,因为如果他们不出,我们的诉讼就无法继续了。”刘福斌说。

88人当年商议,如果官司赢了,每人将分到的股权和分红的30%拿出来,作为给诉讼代表和维权骨干的补偿和奖励,“他们出大力、流大汗,还承担很大风险。如果案件最终败诉,他们的辛苦和垫付的钱全部打了水漂。”刘福斌说。此外,刘家辉律师这些年为这个案件跨省奔波,出差就达150次,有几次他们因为实在没钱交诉讼费了,还向刘律师借钱。

但令维权代表们比较愤懑的是,当山西高院的终审判赢后,85人中的6人要求脱离集体诉讼,“跟前面退出的3人一样,他们认为官司要赢了,不想支付律师费和维权的费用。”刘福斌说。

而剩下的79人中,部分年事已高的当事人,因身体精神状态不太好,经济大权由子女掌握,“他们或许并不清楚当年的承诺和这些年的艰辛。”刘福斌说。

基于此,在蒙南公司迟迟未主动履行生效判决后,今年4月26日,79名退休矿工向大同中院提出强制执行申请,并要求把部分股权直接执行到维权代表和律师事务所,进行分配或抵扣律师费。

从“催案子”到“催执行”:执行方式产生分歧

退休矿工们没想到,这“最后一公里”走得并不轻松。

首先,强制执行申请到大同中院近一个月后,退休矿工们通过拨打12368投诉,该案才于2025年5月20日立案。

一个月后的6月20日,大同中院直接作出了驳回裁定,理由是“申请人的请求事项与判项内容严重不符”。

刘家辉律师介绍,申请人的事项并非与判决事项不符。基于公司法关于股东人数50人的限制,79人申请在工商登记时,由诉讼代表进行代表登记;另外,分红及利息部分亦由诉讼代表领取并进行分配。申请执行的标的与山西高院877号判决书判项一致,仅是执行标的的收取方式由申请人指定收取,而指定第三方收取款项是申请人的合法权利。

但为节省执行时间,退休矿工们并没有针对大同中院的裁定向上一级人民法院申请复议,而是重新按照大同中院的要求,将判决书判项按79个人每个人的应得比例来申请执行。同时,因涉及律师代理费及诉讼代表费用开支,79人达成一致,申请将部分股权、分红款直接执行到诉讼代表名下和律师事务所,用于支付诉讼代表费用和律师费。

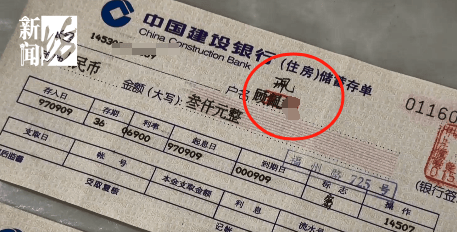

2025年5月,呼和浩特市蒙正公证处公证员对79人与维权代表、律师事务所签订的权利转让协议进行公证。

退休矿工们正在对诉讼材料签字画押

澎湃新闻注意到,对于这个转让股权的协议和承诺书,79名退休矿工每人都签字按了手印,协议也进行了公证。“我们一致同意这么办,我们让出这些股份和分红是应该的,做人要讲信用。”退休矿工刘福智说。

然而,7月1日,当退休矿工们将强制执行申请再次递交给大同中院后,迟至今日也未等来立案。

“今年基本上都是在大同中院催案子,催执行,催立案。从今年4月开始,每月至少要去大同中院走访两趟,有时一个月得4至5趟。”刘福斌说。

2025年10月17日上午,在一次与维权代表们的沟通中,大同中院立案庭副厅长史保国表示,“这个案件历时这么长时间,20多年,终于盼来了,这是一个好事。到了‘最后一公里’的时候,我们的程序一定要做好。”但他再次拒绝立案。

他先是指出一名诉讼代表的名字中“有”写成了“友”,后又指出79人中部分人不会写自己的名字,其中几个名字显然是代签,但代签人没有注明,代表们表示这些都是小问题可以马上改正。史庭长又提出,该院必须按照山西高院判决书的判项,将每个人判决的股权直接执行到其账上,不能将部分转让的股权执行到诉讼代表头上。

而在刘福斌等人看来,史保国说的这番话和被执行人蒙南公司说得一模一样。“蒙南公司就是想分化我们,股权到了每个人头上,他们低价收购?我们的维权费用和律师费就收不上来了?”刘福斌说。

在这次沟通中,一位代表也对史保国说,“那诉讼代表费用和律师费怎么办?不给了吗?人要讲良心啊。要是全部执行到每个人名下,他们不给这些费用了咋办啊?难道再打一回官司?”史保国说,“法院判决的内容就是蒙南公司支付每个人的股权份额。诉讼代表费用和律师费用法院判了吗?没判!……你们现在已经是蒙南公司的股东了,股权转让要经过公司其他股东同意。”

但诉讼代表及律师对此并不认可。根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定 》第十六条,申请执行人可以是生效法律文书确定的权利人或其继承人、权利承受人。“股权内部转让不涉及需要通知其他股东的问题。诉讼代表、律师事务所与79人对相关费用的支付进行了约定,律师费的支付是79人将相应股权转让给诉讼代表张建英后,再由张建英处置后支付给律所。该权利转让已通知被执行人,并已经生效。因此诉讼代表和律师事务所作为权利承受人有权直接申请执行。”

在多次沟通后,大同中院立案庭仍未对79人的强制执行申请予以立案。目前79人已向大同市人民检察院、山西高院提交执行监督申请。“大同中院立案庭应按立案登记制要求先立案,执行的具体事宜由执行局来负责处理。立案庭没有权力把案子卡住不立案。”刘家辉律师说。

针对退休矿工们反映的大同中院不予立案的情况,11月11日,大同中院立案庭副庭长史保国向澎湃新闻表示,采访需通过法院研究室;随后澎湃新闻联系了该院研究室,研究室相关负责人表示,此事记者应该找该院宣传处;随后,记者联系了宣传处,其工作人员表示,“我们又不了解案情,你采访谁就联系谁”。

评论